公民館講座の受講申し込みは、インターネットからもできます。

3月の公民館講座「ボタニーペインティング」には、こちらから申し込めます。

投稿者アーカイブ: 企画運営委員会

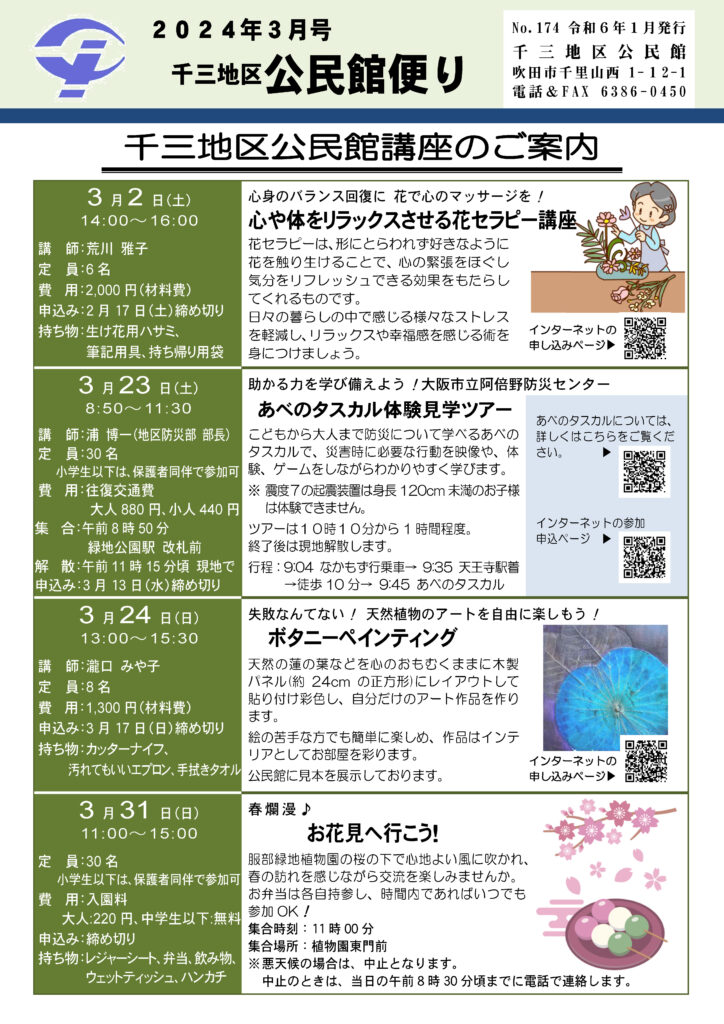

「公民館便り2024年2月号」を発行しました

◎ 次の講座の案内を掲載しています。

・わくわくバレンタイン

今年も地区青少年対策委員会との共催で、小学生向けの講座を行います。

・バードウォッチング

緑地公園で鳥を探します。

・美人味噌作り講座

味噌を仕込みます。半年後に美味しい味噌ができあがります。

◎ 千三イルミネーション

コラムでは、1月27日の夜まで公民館周辺で行っている「千三イルミネーション」の様子を紹介しています。

◎ 千三地域の住民ならだれでも参加できる2月の地域イベントも紹介しています。

・子育てサロン

・みんなでグラウンドゴルフ

・陽だまりカフェ

詳しくは公民館便りのページをご覧ください。

https://kominkan.senriyama.net/archives/category/magazine

2024年2月号

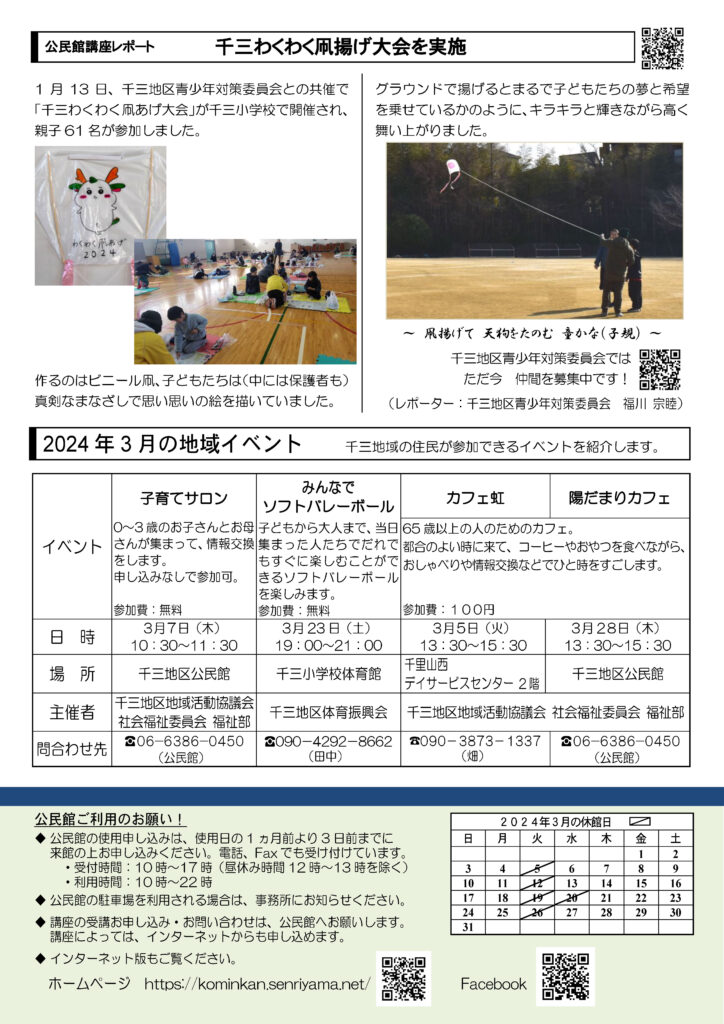

「公民館便り2024年1月号」を公開中です

◎ 次の講座の案内を掲載しています。

・千三わくわく凧揚げ大会

オリジナルの凧を作って千三小の大空にあげます。

・第2回 ミュージック&チャットナイト

演奏を聴きながら語らいの時を楽しみます。

・皮から作る水餃子講座

中国の春節文化を楽しみます。

◎ 講座レポート

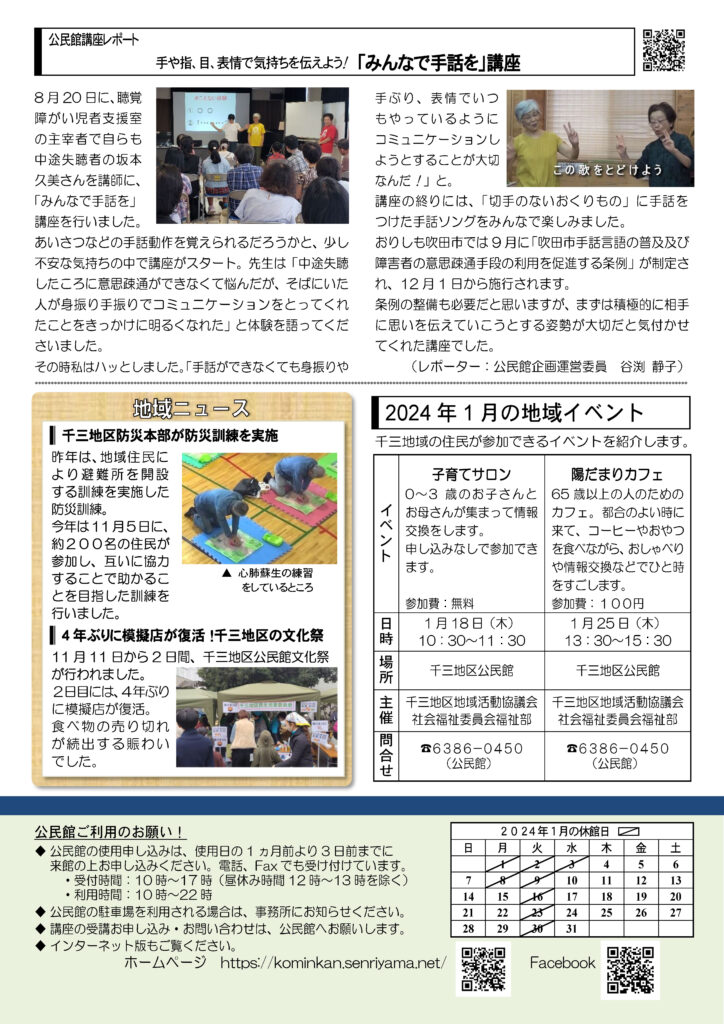

「吹田市手話言語の普及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例」の施行に合わせて、8月20日に実施した「みんなで手話を」講座の様子を紹介しています。

◎ 千三地域の住民ならだれでも参加できる11月の地域イベントも紹介しています。

・子育てサロン

・陽だまりカフェ

詳しくは公民館便りのページをご覧ください。

https://kominkan.senriyama.net/archives/category/magazine

2024年1月号

1月24日の公民館講座「第2回ミュージック&チャットナイト」は、こちらから申し込めます。